筑前蜂起

永禄年間毛利元就は大友宗麟と和睦を結んでいる間、尼子氏の月山富田城攻めに専念していた。永禄3年尼子晴久が亡くなると、元就は石見銀山を奪回。その後も攻め続けて永禄9年(1566年)終に富田城を攻め落とし尼子義久を降伏させた。

この間嫡子毛利隆元が永禄6年に急死したため、孫の幸鶴丸が11歳で家督を継いでいた。その幸鶴丸も永禄8年に元服、将軍足利義輝の一字を受けて輝元と名乗り同年の月山富田城で初陣を飾っている。

尼子氏の方に決着がつくと、それに時を合わせたように九州勢が兵を挙げる。諜略によって敵の戦力を削ぎ、永禄12年今や充分とばかり毛利勢が九州に攻め入る。冒頭に書いたように、

「宗像記追考」によれば、元就はもはや高齢で九州攻めの気力も無かったが、九州の領主達にせがまれて救援軍をさしむけたというがどうであろうか。その時、気力が無くなっていたのは事実としても、それ以前はいつか来る九州攻めに備えて諜略は怠らなかったと予想する。一方、大友宗麟はこの頃酒に溺れ政道にも不正多く、その性格と行いによって多くの旗下城主の心が変じたという。

占部貞保は「宗像記追考」の中でこの時期の宗麟の様子を次のように述べている。

永禄7年の頃より義鎮は高慢になり、心は奢(おご)り、作法は乱れ、酒宴に長じ、色欲にふけり、忠臣を遠ざけ、へつらう者を近づけ、ひどい有様である。同8年より狂乱のごとくなられ、ついに天狗につままれ、お心芒然として、人間とはいえない様に成り果てられた。よくよく介抱してやっと正気を取り戻されたが、まだ本府へも帰られず、丹生島に居られたが、永禄12年の春、本府へ帰還され、もとのごとくになられた。このような状態なので、諸城主も謀反を起こす人多く、九州は乱国となった。

永禄9・10年、屈強の味方の城主が皆謀反を起こした。

立花鑑載の謀反 立花鑑載の謀反

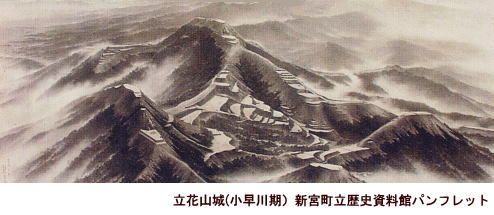

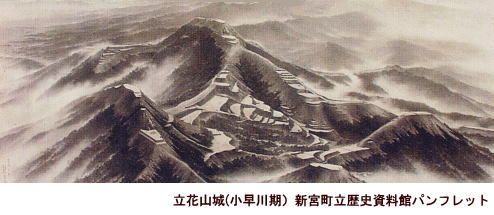

まず永禄8年(1565年)大友軍の柱であった立花鑑載が突然大友に反旗を翻した。立花氏は豊後大友氏の一族で、筑前国の西に位置する立花山城を根拠とした。立花城は許斐の城と対峙し、又大友軍の先鋒として度々宗像を攻めていた。大友宗麟の側近吉弘鑑理(あきまさ/あきただ)に攻められて降伏した鑑載は、後に反逆の罪を許されて再び立花城にもどった。

高橋鑑種の謀反 高橋鑑種の謀反

翌永禄9年大友軍のもう一つの柱が崩れる。宝満山の城主高橋三河守鑑種が毛利に内通した。 高橋鑑種は大友氏の庶流一万田氏であったが、大蔵氏の流れである高橋の家を継いだ。高橋氏は大宰府の府官を勤めた大蔵氏の一族である。大蔵一族はこの他原田氏や秋月・江上・田尻・三原などを生じたが、中でも原田・秋月・高橋の三氏は大蔵氏三大豪族といわれた。高橋の家に跡継ぎがなかった為大友義鎮(後の大友宗麟)が一族を跡継ぎとして送り込んだのであった。大友義鎮は弟大友晴英(後大内義長)に大内家を継がせた時、高橋鑑種を付き添わせた。その後筑後高橋に在城していたが、三笠郡に二千町の領地を賜り、宝満山の城を本拠として大宰府の軍政を指揮した。

占部氏系伝

永禄9年、占部貞保は宝満山の城主高橋三河守鑑種の志を毛利元就に通さんが為、ひそかに芸州に向かった。この時元就は雲州で尼子と対陣の為不在であった。すぐさま留守をあずかる宰臣が集まって協議する。即ち立雪斎恵心、乃美兵部丞宗勝、市川式部少輔経好、赤川左京亮元保、坂新五左衛門元祐、志道(しじ)大蔵少輔元保である。協議の末、閏八月十五日連署して書状を貞保に預けた。

貞保が大友の将高橋鑑種の意を毛利氏へ伝えたということは毛利氏の諜略にかかわっていたということだろうか。宗像氏貞の命を受けて動いたとも考えられるが、毛利元就と直接の関係を持っていたとも思える。氏貞がまだ元服前で宗像家中が大友に付くか毛利に付くかで揺れていた頃、貞保の祖父尚安と父尚持は自ら毛利方に付くとの意を表して、厳島の戦いに参戦した。以来、毛利元就の信任厚く、毛利家と占部尚安の一家は特別な結びつきがあったようである。

貞保が書いたとされる宗像記追考の中で、高橋鑑種について次のように批判している。「大友殿は近年政道正しからず。よって旗本の城主は心を変じて毛利殿に内通する人も多い。しかし、三笠郡岩屋の高橋は、大友が仕立てた大将で、いかなる時にも大恩を捨て謀反すべきでないにもかかわらず、

立身の大欲心を起こして諸事を忘れて永禄十年に謀反を企てた。」高橋と毛利家との繋ぎを務めた貞保だが、内心では高橋の背信を良しとはしていない。いついかなる時にも恩を忘れて裏切ってはならないとの言葉にこの一家の生き方が表れている。 永禄10年6月高橋鑑種が大友氏に対して蜂起した。続いて秋月種実が古処山で、又筑紫右馬惟門も五箇山で蜂起する。旧臣高橋鑑種の反逆をにわかには信じられない大友宗麟だったが、戸次伯耆守鑑連(べっきほうきのかみあきつら)、臼杵鑑速(うすきあきすみ)、吉弘鑑理(よしひろあきまさ)の三大将を高橋討伐に向かわせた。7月7日寵門山の麓に打って出た高橋鑑種だったが、押し寄せた大友軍に追い立てられ岩屋の城に引き篭もった。三大将は勢いに乗って岩屋城を攻めたので、高橋鑑種は宝満の城に移って立て篭もり守を固めた。この宝満山の城は極めて堅固であったのでさすがの三将といえども攻めあぐねて時を待つ。

この間大友軍の斎藤鎮実は筑紫右馬惟門の五箇山を攻めていた。惟門は自害し、7月27日に残った嫡子広門は大友軍に降伏した。勝利をおさめた斎藤鎮実は、高橋鑑種が立て篭もる宝満城攻めに加わる。

秋月種実の蜂起 秋月種実の蜂起

永禄10年8月になると大友軍の戸次伯耆守鑑連(べっきほうきのかみあきつら)は宝満山攻略に一万余りを残して、臼杵鑑速(うすきあきすみ)、吉弘鑑理(よしひろあきまさ)とともに二万の兵を率いて秋月討伐へ向かう。

秋月種実の父文種はかつて大友軍に攻められて自害。種実は毛利氏を頼って山口に逃れたが、後に秋月の地を奪回し古処山を回復していた。

両軍は長谷山付近で激突したが秋月種実は大友軍に敗れ古処山に引いて立て篭もった。大友軍は古処山を囲んで持久戦に入ったが、戦が長引くにつれて参戦していた諸士も帰国し手勢の減ったところに秋月種実が夜襲をかけた。

9月3日夜半、臼杵鑑速(うすきあきすみ)、吉弘鑑理(よしひろあきまさ)の軍は突然夜襲を受けて背走、戸次伯耆守鑑連の手勢を巻き込んで同士討ちとなり、大混乱となった。戸次軍は追いかけてきた秋月軍にも応戦するが、鑑連は弟達をはじめ多くの兵を失い敗北した。

宗像氏貞の蜂起 宗像氏貞の蜂起

これを知った宗像氏貞は9月10日、大友方の立花山城を攻めるが、山麓の和白(わじろ)において怒留湯融泉(ぬるゆゆうせん)に敗れた。これに勢いづいた怒留湯融泉は立花城主立花鑑載(あきとし)とともに宗像に攻め入ったが、宗像勢は飯盛山城で迎え撃ち立花勢を退けた。占部家系図には占部貞保が立花城下で戦ったことと、祖父尚安が飯盛山下で戦ったのを記録している。尚安が戦った日を永禄9年9月10日としているが、永禄10年の事と考えた方がいいだろう。9月10日の飯盛山下での合戦に対して氏貞から吉田氏宛て感状が残っている。又、立花里城での戦に対し、三戸新兵衛尉の注進により、貞保他諸氏宛て毛利元就の感状が残っている。

永禄10年からの立花勢と宗像勢の攻防については、残る記録の日付けが様々で諸氏の記憶に交錯が多い。又その勝敗についても同様である。ただ、永禄10年(1567年)10月には、宗像郡に進入した大友勢が宗像勢と戦い、田島及び東郷両口を放火し、鎮国寺と興聖寺も炎上、多くの田島屋敷が被災したというから、やはり力の差は歴然としていたようだ。

これに先立ち花尾城主麻生左衛門大夫鎮里(あそうしげさと)は本家の山鹿城主麻生摂津守隆実(あそうたかざね)と不和となり合戦となった。占部系図によれば7月7日、麻生鎮里が大友氏に媚びて同族の麻生隆実を攻めたとある。7月7日といえば高橋鑑種が寵門山の麓に打って出て大友の討伐軍と戦った日である。宗像は西に大友勢を置いている今、宗像の東遠賀川の河口に位置する山鹿城は重要な東の守りだった。万一高橋・秋月が敗れ、東の麻生が崩れれば東西から挟み撃ちにされてしまう。当然宗像氏貞は麻生隆実を助け又占部貞保もそれに伴って出馬した。結果麻生鎮里は島津家を頼って敗走し、東の安全は確保された。

占部氏系伝

占部尚持の時、山鹿城主麻生刑部少輔家助の娘(=麻生元重の妹)を嫁に迎えることで良好な関係を計ったはずであったが、占部貞保が立花城を攻めた永禄10年の冬、貞保は承福寺の住僧瑞林和尚と山境のことで争っている。この瑞林和尚は麻生元重(上総介)の末弟で伯父である。後天正年間に入ってから宗像氏貞は山鹿城の元重と領境のことで度々争いを起こしている。

占部氏系伝

占部貞保のこと

貞保は天文16年(1547年)正月五日許斐城に生まれた。父尚持20歳の子である。天文20年には鍋寿丸(後の氏貞)が宗像に強行入城し、翌年お家騒動が起こる。(山田騒動)

貞保が物心ついたころには宗像家の体制は氏貞を中心にまとまっていた。天文14年(1545年)生まれの氏貞とは歳も近く、心も近かったであろう。占部家はすでに宗像家の重臣に返り咲いていた。豊安―尚安―尚持の三代にわたっては戦乱の中でもあり、父も祖父も雄将の誉れ高く、貞保にはそれが誇りでもあり、又重圧でもあったに違いない。

若き貞保の気性は性急、熱血漢でよく揉め事をおこしては一族の仲裁を受けている。父や祖父に引けを取らない武士になろうと気負いもあったのだろう。初陣では伯父が制するのも聞かずに城を飛び出して戦った。永禄3年(1560年)数え14歳で父を失った。34歳の若さで亡くなった尚持の死は、一族にとってどれほどの衝撃だっただろう。自慢の跡取り息子を失った祖父尚安の悲嘆、若くして夫を失った母の悲痛。幼い兄弟達...。母は尚持の死後子供達をつれて、宗像家の重臣吉田伯耆守重致に嫁いだ。

吉田氏のこと

吉田は占部・大和・高向と共に四任(しとう)と呼ばれた一族である。かつて宗像家に清氏卿が京より下向されたが、そのときにお供して下ってきた占部尹安、吉田知弘、大和秀一、高向良範の子孫である。これは清氏卿の話と共に実際の記録はなく伝承されたものであるというが、四任という言葉は後代にまで確かに残っていた。

大内氏の時代、支配下の各氏族に対し社家と武家との分立を求めた。従って占部氏と同様に吉田氏も社家流と武家流を生じた。

さて社家流吉田勘解由左衛門(よしだかげゆさえもん)後に土佐守という人物がいて三人の息子がいた。嫡子が伯耆守重致(法名宗金)(後に占部貞保の養父)、次男伊賀守政勝、三男は土佐守守致といった。十八歳の時守致は段の原合戦で奴留湯久則と組合って組み伏せられたが、その時刀を下から上げざまに突き刺した。その血が守致の眼に入り後に眼病を患って、終に盲目になってしまったのだった。

宗像記へ 宗像記へ

伯耆守の家は実は庶子の家系であって、惣領は式部少輔といった。伯耆守の家は裕福で威勢があったが、どんなに栄えていても式部少輔の上座には着けなかった。伯耆守は少身無力な式部少輔が自分の上座に座っていることを常々無念に思っていた。この頃はまだ古代の風儀が守られていたのである。そこで伯耆守は式部少輔をだまして殺してしまったのであった。式部少輔はこの時上八(こうじょう)村の内元浦というところに住んでいたが、伯耆守はそこにいた二歳の嫡男も後の禍になると思い手にかけた。乳母が必死で抱いて逃げたが追手に捕まり辻というところで殺されたのだった。吉田の惣領家はここで断絶したのであった。

さて惣領家が途絶えた折にはサツキの馬場で馬を速く走らせ乗りこなせば、その庶流が惣領の座につくことが出来る慣わしがあった。五月の馬場というのは五月五日に江口の濱でひらかれ、競馬の腕を磨いた諸家の嫡子が華やかに登場して馬に乗る昔からの行事であった。重致は見事に乗りこなし惣領の座についたのであった。

その後式部少輔の亡霊の祟りを鎮める為に元浦と辻の両方に祠を建てて地主の社として親子の霊を祀ったという。この吉田重致が亡き尚持の後室とともに占部貞保を引き取り、息子として育てたのである。

吉田重致は娘を占部賢安に嫁がせた。占部賢安についてはどこで貞保の家系と分かれたのかわからない。ただ宗像記追考には占部庶流社役の一流者との見出しがあって、

相安―尚賢―賢安―種安との記録だけが残る。ただ賢安の父尚賢は貞保の曽祖父占部豊安の妹を妻として迎えており、親族であることには相違ない。占部賢安は社役の長であったというが、この時代の文書には越後守賢安の名が多く残って居り、又舅である吉田重致と一緒に行動することが多かったようである。尚安が折角拝領した土地を辞退しようとした時も二人で説得にあたったし、貞保が境のことで承福寺ともめた時も二人が仲介役を務めている。

尚吉田重致の弟守致は吉田の別系であった吉田秀時の娘をもらい、また貞保がその妹を嫁に迎えたために相婿となった。貞保の舅吉田秀時は他人の背丈が彼の肩にも及ばない大男だったという。厳島の祭りの際に大内義隆の目に留まり、屋敷に召されたものの余りに大きく戸口も身をかがめ、横にして通らなければならない始末で、大内家の屋敷がそんなにも卑しく狭いと吹聴されるのを嫌って返されたという。義隆の仰せで天野源右衛門の妹を娶ったが、嫡男彦太郎は氏貞の前妻(筑紫広門の娘)との密会の疑いをかけられて氏貞に殺された。七人も子をなしたのに栄えないのは菊姫暗殺を知らせなかった為に母君の恨みをかったのだとうわさされた。

この吉田秀時の兄飛騨守尚時は、かつて氏貞が宗像へ入った折に起こったお家騒動のとき、氏男の妻菊姫を殺そうとする談合に加わるのは道に外れたことと思い、談合からはずれようとするが、逆に命を取られそうになる。尚時は進退窮まり大島に渡ったが後には帰還して氏貞に仕えた。  宗像記へ 宗像記へ毛利軍九州攻め

さて永禄10年の6月逆心を起こした高橋鑑種を攻めあぐね、秋月軍に大敗した大友軍を翌年更なる不幸が襲う。永禄11年(1568年)3月、再び立花城主立花鑑載(たちばなあきとし)が反大友方についた。立花鑑載が反旗を上げたのは実はこれが二度目であった。永禄8年(1565年)に一度目の謀反を起こして立花城を追われたが、この時は何故か許されて立花城に戻っている。それほどに大友宗麟にとっては大切な人物であったのだろう。しかし許されたとはいえ大友宗麟に対する反感は拭えず、高橋鑑種と通じて毛利方へ寝返ったのだった。

当時立花東城には立花鑑載が在城、西城には豊後より大友宗麟の側近怒留湯融泉が派遣されていた。立花鑑載はまず怒留湯融泉を攻めようとしたが、鑑載の襲撃を知った怒留湯融泉は城を脱して筑後へと逃れた。

永禄11年(1568年)4月清水左近将監(さこんしょうげん)率いる毛利軍は芦屋に上陸、立花鑑載がこれを立花城下に迎える。一方筑後の高良山付近に終結した大友軍一万が立花城の奪回に向かう。必死の抵抗も空しく、内通する者も出て7月には城は陥落。城をのがれた鑑載も青柳にて自刃。毛利軍の清水左近将監も新宮浜より船で長門に逃れた。

筑前の騒乱に乗じて肥前では後に「肥前の熊」と恐れられた龍造寺隆信が大友の属城を切り崩しながら勢力を拡大していた。龍造寺隆信は毛利氏を後ろ盾として大友勢に向かうつもりであった。しかし、援軍を求めても永禄11年中に毛利元就が援軍を送ることはなかった。7月に立花城を大友軍に奪回され、軍勢を引き上げたばかりで、肥前出陣も軽軽しくはできなかった。毛利氏が援軍を送らないことを見届けた大友宗麟は、永禄12年(1569年)正月自ら兵を率いて筑後に向かう。肥前の一勢力であった龍造寺討伐にしては大げさな規模での出陣であったが、これを機に筑前での一斉蜂起に終止符を打ち、肥前の基盤までも磐石に固めたい気持ちがあったにちがいない。

大軍を前に、今や龍造寺隆信の佐賀城も風前のともし火であった。ところが翌永禄12年(1569年)隙をねらっていた毛利軍が九州へ押し寄せる。吉川駿河守元春・小早川左衛門佐隆景率いる毛利軍四万余りの軍勢が門司城を攻略、続いて立花城に向かう。大将毛利元就は嫡孫輝元とともに長門に本陣を据えた。毛利軍襲来の知らせを受けた高良山本陣の宗麟は、龍造寺隆信と和睦を結び勇将戸次鑑連(べっきあきつら)・臼杵鑑速(うすきあきすみ)・吉弘鑑理(よしひろあきなお)の三将を立花山に向かわせる。永禄12年11月まで立花山での攻防が十数回続いていたが、その後はこう着状態となった。

宗像記追考はこの間の8月半ば豊後勢が押し寄せた時の様子を「・・・入り乱れて相戦う。大地も破れ、大山も崩れ落ちるかと疑うほどであった」と述べている。一方、毛利方であった宗像氏貞は中国勢が渡海した最初より出陣し、飯盛を本陣に毛利勢の後詰をしたと書かれている。又この合戦は、「はなはだ急なる事で宗像勢の苦労は語る言葉もないほどだった」という。

毛利氏撤退

長引く中、毛利元就の陣より使者が来て、尼子助四郎勝久が尼子再興の軍を興して出雲国に入ったという。又、立花城攻略の為筑前に出張中であった備後の神辺城の城主杉原播磨守盛重の城が留守を藤井能登守に襲われ奪われたという知らせも来た。極め付けは大内輝弘の出陣である。

永禄12年10月、亡き大内義隆と仲が悪く大友家に身を寄せていた従兄弟の大内輝弘が、大内家再興のために山口へと出陣したのだ。勿論これは大友宗麟の策略である。留守をつかれた毛利氏は、筑前をあきらめて帰国するしかなかった。そのとき立花城は毛利方になっていたが、一部の家臣を城に残して撤退し本拠地山口の守りにまわった。

帰国した吉川・小早川軍は大内輝弘の軍を鎮圧、輝弘は自刃した。しかしそれ以後、毛利元就が九州を振り返ることは無かった。織田信長等の台頭によって、中央が騒がしくなってきたからである。元亀2年6月、元就は病死した。

突然の毛利軍撤退で見捨てられた宝満山の高橋鑑種他、筑前の反大友城主達は大友宗麟の前に降伏するしかなかった。立花城は翌元亀2年(1572年)正月大友方の勇将戸次鑑連が入り、立花姓を継いで立花道雪と名乗った。ちなみに、大友氏に叛いた高橋鑑種は一族の嘆願により助命されて、豊前小倉城に移された。かわりに大友方三将の一人吉弘鑑理の子鎮理(後鎮種、入道して主膳入道紹運と名乗る)が、元亀元年(1570年)に高橋氏を継ぎ、筑前御笠郡の岩屋城と宝満城を任せられた。反逆したとはいえ立花・高橋両家が大友宗麟にとってどれほど大切であったかがうかがえよう。

宗像の苦渋

宗像記追考によれば、吉川・小早川の軍は10月15日の夜丑の刻に引き上げたが、その時豊後勢は撤退を知らなかった。翌朝になってこれを知り、後を追いはしたものの逃げ遅れた雑人を追ったのみで合戦はなかったという。又、その夜はみぞれが降り、特に寒かったので途中で凍死する者が多く、芦屋の港にはそれほど大量の軍勢を運ぶほどの船も無く、毛利軍は五・六十人に別れて、浦々処々を廻り、家々に押し入って理不尽にあらゆる船をかき集めたとある。

宗像氏貞は、毛利軍の去った翌日16日の早朝、飯盛の陣を引き払い岳山に帰城した。この時は豊後勢が少しばかり跡を追ったが、後陣の者達が退け、岳山に入城した。その後、10月18日、豊後の諸将が岳山近辺にまで押し寄せてきたが、籠城して堅く守り、降参しなかった。数日の後臼杵・戸次・吉弘の三将は使いをよこした。坂本新右衛門・堤九郎右衛門である。これに対し、氏貞は石松対馬守・実相院益心が幾度も往復して調停に当たる。大友の三将は「しるしがなくては和睦に応じられない」とし、

いずれか1つを選べと言う。氏貞はこれらを受け入れなかった。そこで、三将は「今陣所の左右にある若宮・西郷を預けよ」との提案をしたので氏貞はこれに同意し、和睦が成った。

氏貞と和睦を結んだ大友三将は、次に立花山に取りかかった。立花山には毛利・吉川・小早川三家の家臣達が残って城を守っていたが、結局城を明け渡し、芦屋より本国へ送り届けられた。 |

西郷庄割譲

西郷庄割譲![]() 賢碩鼎和尚(=湖心碩鼎和尚)が尚安夫婦に贈った法号だという。承福寺のご住職によれば、湖心和尚は京都南禅寺で視篆回堂(最高位の就任の儀式)を行ったほどの名僧であり、大内義隆の仕立てた遣明使の正使として足利将軍義晴の国書を携えて明国に渡った外交僧である。弟子玄蘇は実は河津隆家の弟である。その縁か、宗像の河津家も落慶法要など湖心和尚と縁があり、弟子玄蘇は後、宗像80代氏貞に招かれて承福寺にはいり、氏貞の父隆尚の25回忌予修法要をおこなっている。(参照承福寺HP)

賢碩鼎和尚(=湖心碩鼎和尚)が尚安夫婦に贈った法号だという。承福寺のご住職によれば、湖心和尚は京都南禅寺で視篆回堂(最高位の就任の儀式)を行ったほどの名僧であり、大内義隆の仕立てた遣明使の正使として足利将軍義晴の国書を携えて明国に渡った外交僧である。弟子玄蘇は実は河津隆家の弟である。その縁か、宗像の河津家も落慶法要など湖心和尚と縁があり、弟子玄蘇は後、宗像80代氏貞に招かれて承福寺にはいり、氏貞の父隆尚の25回忌予修法要をおこなっている。(参照承福寺HP)